オンライン相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽に相談予約ください

受付時間:9時~18時(年中無休)

0120-092-878

よくわかる遺言の基礎知識

遺言書および遺言書の書き方、公正証書遺言にかかる公証役場の費用等、お役立ち情報が満載です。どうぞご参考になさってください。

遺言が必要なケース

法律で決まったとおりの相続で良ければ、遺言は必要ありません。しかし、実際には相続財産が預貯金のみであれば、法定相続分で自由に分けられますが、不動産は簡単には分けられません。また、相続人以外に遺産を残したい場合や特定の相続人に遺産を継がせたい場合等は、遺言がなければできません。

親族関係が良好であれば、たとえ遺言がなくても全員の事情を考慮した遺産分割に、相続人が合意することができますが、現代は親族関係も希薄になり、離婚・再婚も増えるなど親族関係も複雑になっており、相続人の善意に期待するのは危険になっています。

特にお薦めしたいケース

- 子どもがいないので、相続財産はすべて妻に渡したい。

- 義理の両親の介護をした長男の嫁にも遺産を残したい。

- 家業を継承する子どもに、家業に関する財産を継いでもらいたい。

- 相続財産が不動産のみだが、残された配偶者が引き続き住めるようにしたい。

- 内縁の妻にも遺産を残したい。

- 支援したい特定の団体に寄附したい。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言をしようとする人が自分自身で遺言内容の全文とその日付けおよび氏名を書いて、署名の下に押印して作成する遺言のこと。

遺言書を作成する最も簡便な方法でありますが、内容について疑義や遺言者の遺言能力について争いが発生しやすく、また遺言書の隠匿や偽造、変造などの危険があること、被相続人が死亡した際に家庭裁判所の検認手続きが必要になり、それには相続人全員の立会や費用と時間がかかる等により、当事務所では、基本的にお薦めはしていませでした。

その後、法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が開始され、自筆証書遺言の課題の多くが解決されましたので、お客さまにも必ずご説明するようにしています。

詳しくはこちらをクリック

ここではよくあるご疑問をご紹介します。

Question

パソコンで遺言書を作成したいが?

Answer

自筆証書遺言の要件の1つとして、遺言書の本文、日付および署名を含めてすべてが自書されていることがありますので、パソコンで作成することはできませんでした。

平成30年7月の民法改正により、相続財産の目録については自書する必要がなくなりました。パソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や通帳の写し等を添付する方法が可能になりました。

Question

夫婦で遺言書を作成するには、どうしたらいいの?

Answer

遺言は、2人以上の人が、同一の書面で、共同してすることはできませんので、たとえご夫婦でも別々に遺言書を作成することになります。

Question

自筆証書遺言の訂正はどうしたらいいの?

Answer

自筆証書遺言中の加除、その他の変更は遺言者がその訂正等の箇所を指示し、これを変更した旨を明記して署名し、かつその場所に押印しなければならないと定められています。訂正・加入等の方法を誤ると、遺言全体が無効になってしまう場合がありますので、注意が必要です。

検認手続き

検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの検認の日現在における遺言書の現状を確認し、証拠を保全する(遺言書の偽造・変造を防止する)手続きです。

検認の流れは以下のとおりとなります。

①遺言書を保管していた人または遺言書を見つけた相続人が申立てを家庭裁判所に行う。

②家庭裁判所から申立人およびすべての相続人に対して、検認の期日が通知される。

③検認の期日に、申立人および相続人立会のもとで、遺言書が開封される。

④家庭裁判所は、遺言の形状(遺言書がどのような用紙に、何枚書かれていたか、封はされていたかなど)、遺言書の加除訂正の状態、遺言書に書かれた日付、署名・印など遺言の内容がどうなっていたかについて確認し、この結果を「検認調書」にまとめる。

⑤申立人または相続人が家庭裁判所に「検認済証明書」の発行を申請し、検認済証明書を取得する。

検認の手続きには1ヶ月程度を要します。

公正証書遺言を除き、この検認手続きが必要になりますが、家庭裁判所で検認手続きをしなかった人、封印のある遺言書を家庭裁判所で開封の手続きをしなかった場合には、5万円以下の過料に罰せられます。

自筆証書遺言の保管制度(令和2年7月10日~)

法務局における遺言書の保管等に関する法律の制定により、法務局で遺言書の保管が可能になります。

重要なポイントは、この制度を利用して保管された遺言書は検認手続きが不要になることです。ただし、この制度は自筆証書遺言を保管するための制度ですから、遺言の内容の正確性や妥当性、遺言者の能力を担保するものではないので、その点は注意が必要です。

- 保管申請の手続き

①遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に申請を行う。

②遺言者が自ら申請を行わなければならない。(偽造防止のため)

③定められた様式に従い、無封のもの。(画像データでも保管されるため)

④申請には手数料3,900円がかかる。

⑤予約が必要。

詳しくはこちらをクリック

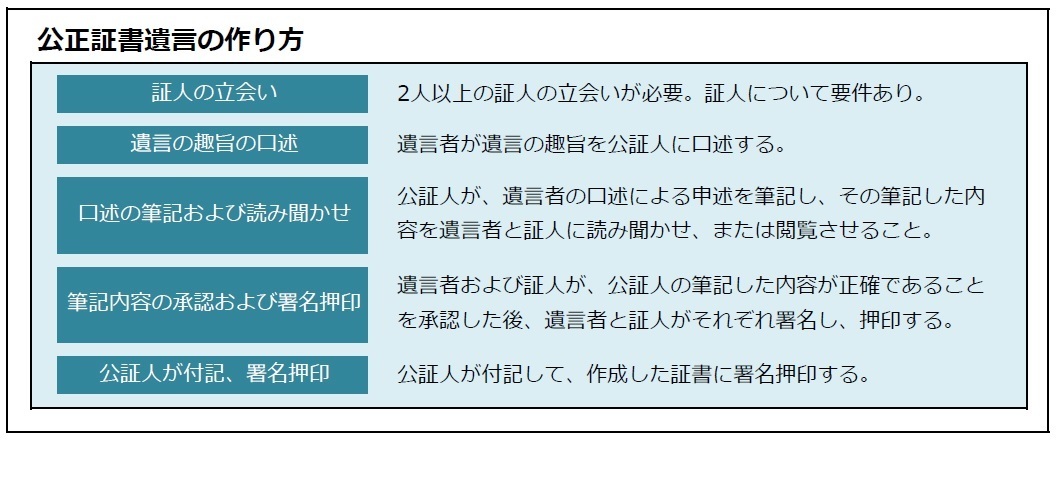

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が以下の方式に従って、遺言者から遺言の趣旨を聞いて作成する遺言書のこと。

公証人が作成するので、方式や内容の不適法を理由に無効となる心配がないばかりでなく、遺言書の原本を公証役場に保管しますので、紛失や隠匿、あるいは偽造や変造の危険がありません。証人の確保や公証人への手数料等費用がかかる問題はありますが、家庭裁判所の検認という手続きも不要であり、もっとも安全確実な方法で、当事務所では公正証書遺言をお薦めしています。

証人になれない人

- 未成年者

- 推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族

- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および雇人

遺言内容は証人には知れることになりますので、やはり士業など機密保持義務をもつ専門家に依頼した方が良いでしょう。

公証役場の費用

公正証書遺言の作成手数料は、公証人手数料令によって、原則として遺言の目的となる財産の価額を基準として計算されます。

複数の相続人または受遺者がある場合は、それぞれが受ける財産の価額によって、相続人または受遺者ごとに計算されますので、遺産の分割方法によって費用が異なります。

公証人手数料令9条別表(参考)

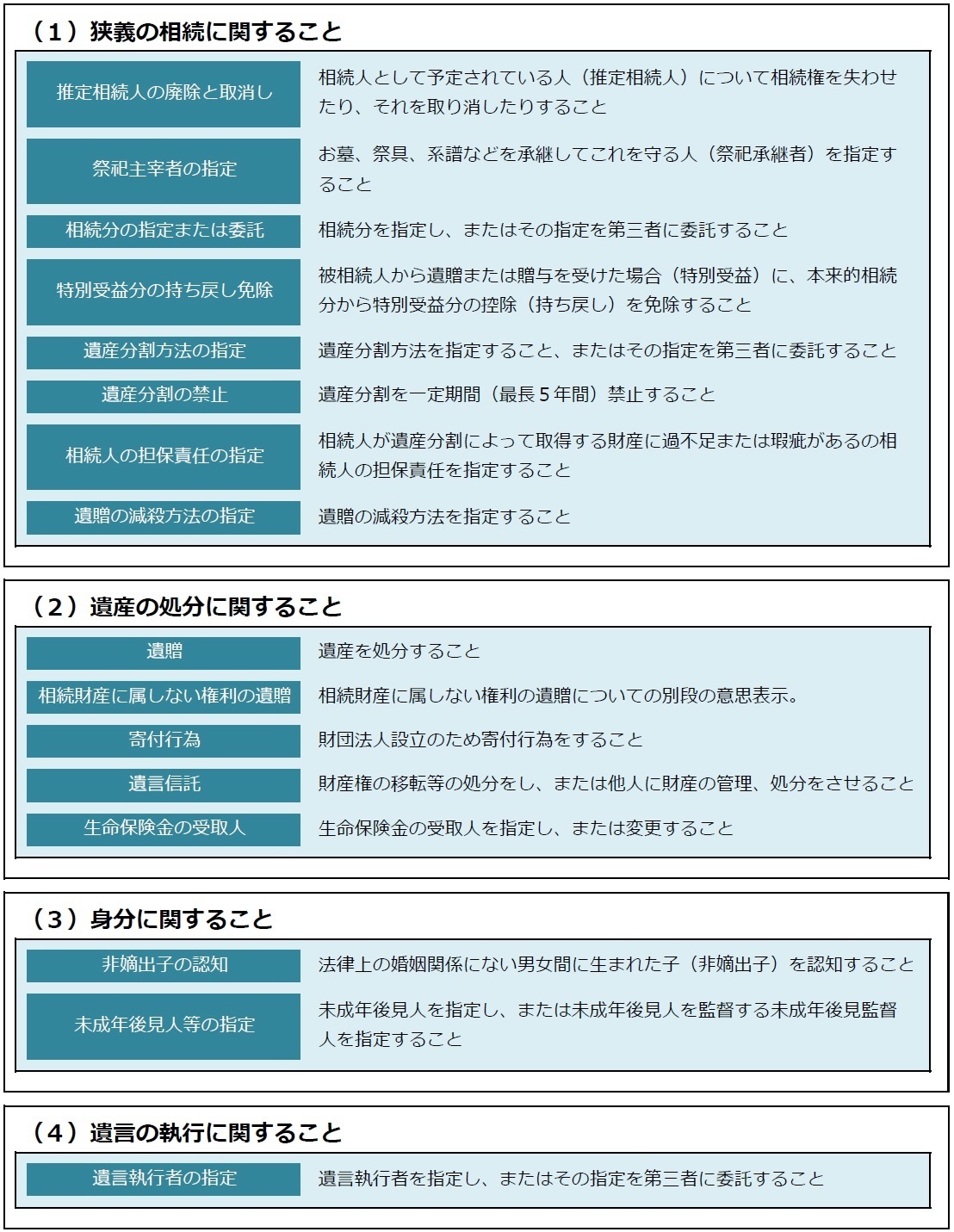

遺言でできること

法律で定められている事項(法定遺言事項)についてされた遺言は、法律で定められている方式に従ってされていれば、法的な効力を生じます。

遺言の付言事項

付言事項とは、法律に定められていないことを遺言書で付言する事項のこと(法定外事項)。

付言事項については、法的な効力は生じないが、遺言者の意思(遺志)が尊重されて結果的に希望等が実現されることがあります。

付言事項の例

- 葬式や法要の方法を付言する

- 死後に献体することを付言する

- 遺体の埋葬、遺骨の保存方法を付言する

- 家業の発展、家族の幸福の祈念を付言する

- 親族・兄弟姉妹間の融和方を付言する

- 家訓などの遵守方を付言する

- 遺産分割に関する理由について付言する

付言は法的な効力はありませんが、遺言執行を円滑に進めるためにも適切な付言がとても大事になります。

予備的遺言

例えば、遺言で財産の全部を長男に相続させる旨、書いたとします。しかし、もし遺言者よりも先に長男が死亡しますと、この遺贈はその効力を生じないとされています。

そこで、遺言を作成する際に、第一次の受贈者が死亡した場合に備えておくことを予備的遺言と呼びます。つまり第二次受贈者を定めておくことで、遺言者の意思通りに財産が配分されることをより確実にできます。

遺言についてよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

Question

至急、遺言書を作成したいが、どうしたらいいの?

Answer

基本的に公正証書遺言をお薦めしていますが、暫定的に自筆証書遺言を書く方法もありますので、まずはお気軽にお問合せください

さらに詳しい話がお聞きになりたい場合には、どうぞお気軽に弊社までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

Question

遺言の取消しはどうしたらいいの?

Answer

新たな遺言で、前の遺言全体を取り消したり、前の遺言と抵触する遺言をすることで、一部を取り消すことができます。

また遺言をした後に、相続財産を処分した場合も、遺言の取消しとみなされます。

さらにご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

Question

相続手続き後に遺言書が見つかったら?

Answer

見つかった遺言書が有効で、かつ相続人および受遺者全員が同意すれば、見つかった遺言書と異なる遺産分割ができます。

しかし、見つかった遺言書の態様・内容により遺産分割が変わってくることがあります。例えば遺言書が隠蔽されていた場合には、その相続人は欠格となり、相続人に変更が生じますので遺産分割は無効になります。

詳しくはお問合せください。

さらにご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

遺言執行

遺言の執行とは、遺言の内容を実現し、遺言に基づく権利の移転の実現とそれに関連して必要となる事務を行うことです。遺言執行の大まかな流れは、以下の通りです。

遺言執行の流れ

1.遺言者の死亡

遺言者の死亡により相続が開始する。

2.遺言執行者の就職

遺言書で遺言執行者の指定がされていて、その遺言執行者が就職を承諾する場合、相続人その他の利害関係人に対して、承諾の意思表示を行う。(遺言で遺言執行者の指定がない場合には、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行う)

通知することで、

・相続人による遺産の処分行為を防止する

・金融機関に通知することで、遺言者名義の預金の払戻しを防止

する効果がある。

3.相続人・財産調査

遺言者の出生から死亡までの戸籍および相続人の戸籍と住民票の写し(または戸籍の附 票)を確認する。さらに相続財産の調査を行い、財産目録を作成する。

4.遺言内容の実現

遺言書の内容にしたがって、不動産の名義変更、金融機関の口座の名義変更または振込手続きを行う。

5.執行完了

遺言に記載された内容の権利義務の履行手続きの終了を、相続人や受遺者に報告し、執行完了となる。

遺言についてよくある誤解

- 書いてあれば有効(遺書との混同)

- 遺言書を書くと、相続財産を処分できなくなる

- 遺言書を書くと、税金がかかる

- 遺言書を作成するには、相続人となる人々の了解や印鑑証明書が必要

- 公正証書で作成しておけば、公証役場で遺言を執行してくれる

遺言については、間違った知識がまことしやかに語られる場合があります。いざとなった場合に円滑に相続手続きを進めるには、正しい法律知識をもった専門家に相談してください。

サービス紹介 ~遺言~

ご相談の予約はこちら

お気軽にお電話ください

ご相談の予約はこちら

ごあいさつ

海外にお住まいの方へ

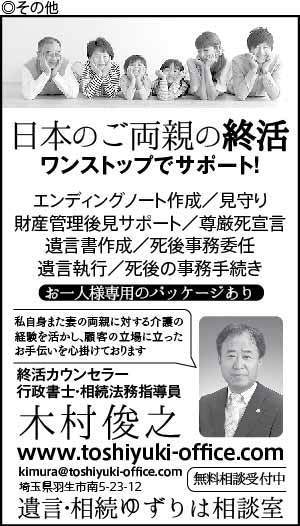

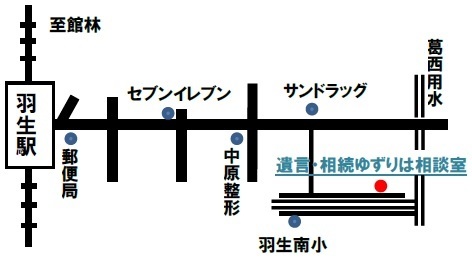

遺言・相続ゆずりは相談室

遺言・相続ゆずりは相談室への略図です。駐車場もございます。