オンライン相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽に相談予約ください

受付時間:9時~18時(年中無休)

0120-092-878

任意後見

任意後見に関する基礎知識です。どうぞご参考になさってください。また、この内容を読んでもわからない場合や詳しく知りたい、相談したい場合などは、お問合せメールまたはフリーダイヤルでお願いします。

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症の方、知的障害のある方など、判断能力が十分でない方の日常生活を、ご本人の意思を最大限尊重しながら、支援していく制度です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。当事務所では、任意後見制度をサポートしており、その契約の受任者となり、公正証書による任意後見契約書作成をサポートいたします。

任意後見制度

判断能力が不十分になった場合に備えて、判断能力が十分にあるうちに、任意後見人となるべき方を定め、任意後見契約を結んでおく制度。

法定後見制度

判断能力が不十分になった場合に、親族などが裁判所に申立てて成年後見人を選任する。判断能力の状況に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型がある。

任意後見制度

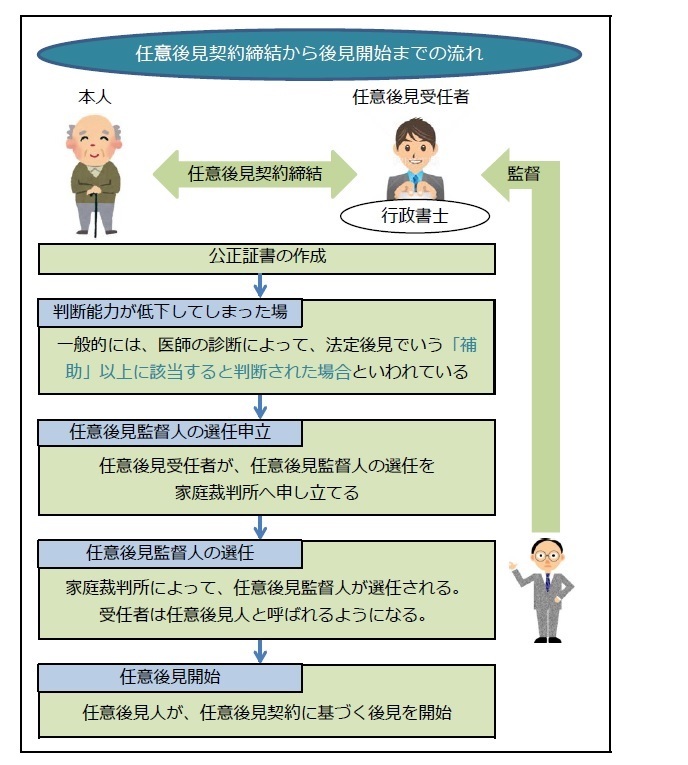

任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意代理人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。

契約しておくことで、本人の判断能力が低下したときに、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

任意後見人とは

任意後見人が行う仕事は、大きく財産管理と身上監護の2つです。具体的には次のような仕事になります。

任意後見人の主な仕事

- 財産目録を作る

- 収支のシミュレーションをする

- 預貯金や実印の管理

- 家賃や水道光熱費の支払い

- 病院等への入院契約、医療費の支払い

- 介護サービスの手続き

- 収支の記録を付ける

- 請求書などの保管

- 任意後見監督人への報告

※任意後見人のやらないこと

- 身の周りの直接の世話

- 施設入所や入院時の保証人

- 手術などの医療行為の同意

任意後見監督人とは

すでに述べましたように、任意後見契約は、任意後見監督人が選任されて初めて開始されます。次のような役割や権限をもっています。

任意後見監督人の役割・権限

- 契約で定められた後見事務が適切に遂行されているか監督する

- 後見人に対して、職務内容や遂行状況について報告を求める

- 後見人の仕事の状況や本人の財産状況について調査する

- 後見人の職務遂行状況を定期的に家庭裁判所に報告する

- 後見人が不正を行った場合等、不適当と判断される場合に、解任を申し立てる

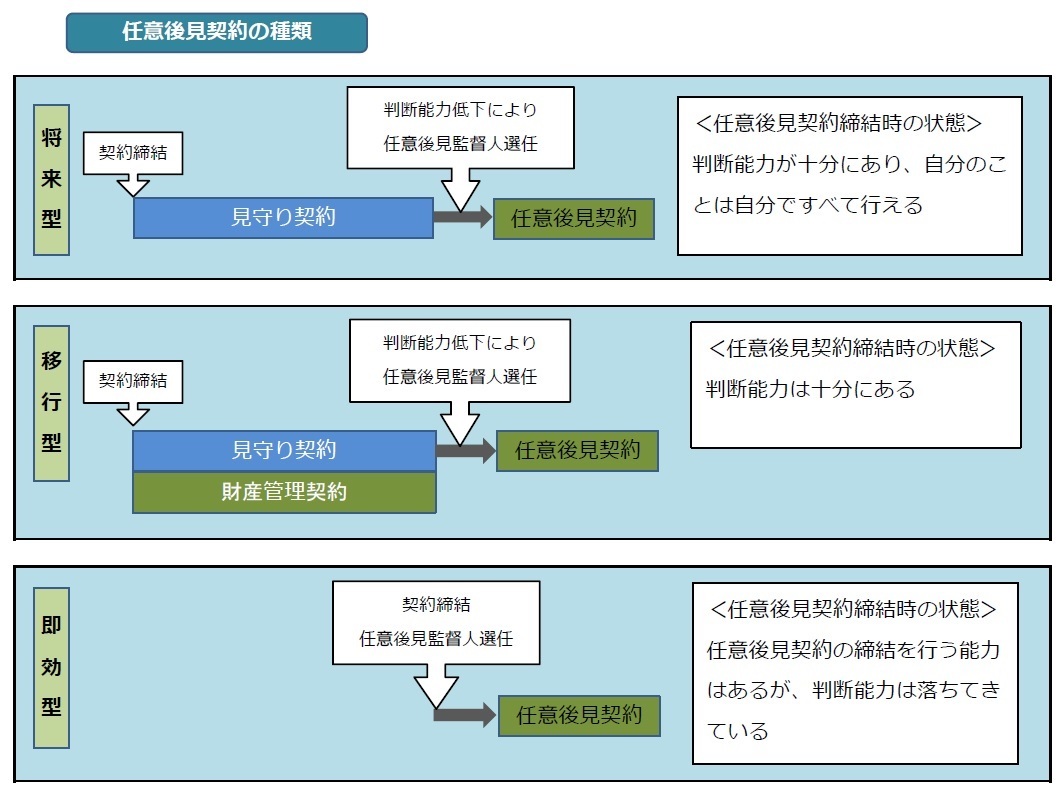

任意後見契約の種類

本人の判断能力の状況に応じて、いくつかの利用パターンがあります。

①将来型

将来に備えて、判断能力が十分なうちに任意後見契約を結んでおくもの。しかし、任意後見受任者と本人が定期的に連絡をとらないと判断能力が低下してきたことがわからず、適切なタイミングで任意後見契約を発効することができないという問題がある。

そのために、本人と支援する人が定期的に連絡を取り合う見守り契約を同時に結んでおくことで、本人の判断能力の低下した場合に、迅速に対応できる。

②移行型

将来型と同様に将来に備えて任意後見契約を結ぶものだが、それと同時に見守りと財産管理の委任契約を任意後見契約の受任者と結び、判断能力が十分なうちから財産管理を本人に代わって行うもの。

③即効型

本人に任意後見契約を締結する能力はあるが、判断能力が低下してきているため、すぐに任意後見監督人選任の申立てを行い、すぐに効力が生じるようにするもの。しかし任意後見監督人の選任には2~3ヶ月を要するため、その間の支援が問題となったり、そもそもの契約の有効性が問題となるケースがある。

任意後見契約

任意後見制度を利用する場合、まず任意後見契約を結びますが、任意後見契約書は必ず公正証書で作成するように、法律で決められています。

任意後見契約公正証書(イメージ)

本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

本公証人は、当事者の嘱託により、その法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

委任者・被後見人(甲) 本籍・住所・氏名・生年月日

受任者・後見人(乙) 住所・氏名・生年月日

第1条 (契約の趣旨)

第2条 (契約の発効)

第3条 (委任事務の範囲)※別紙代理権目録

第4条 (身上配慮の責務)

第5条 (証書等の保管等)

第6条 (費用の負担)

第7条 (報酬)

第8条 (報告)

第9条 (契約の解除)

第10条 (契約の終了)

※代理権目録

公証人

公証人とは、原則として30年以上の実務経験を持つ法律実務家や長年法務に携わっていた人や学識経験を持っている人から、公証人審査会の選考を経て任命された方々です。公正証書は、公証役場で公証人が作成し、高い証明力をもった書類となります。

公正証書を作成する費用

任意後見契約は公証役場にて、公証人により公正証書にします。公正証書を作成するのは次のような費用がかかります。

●公正証書作成の基本手数料(11,000円)

●登記嘱託手数料(1,400円)

●法務局に納付する印紙代(2,600円)

●その他(本人に交付する正本等の用紙代、登記嘱託郵送用の切手代等)

任意後見契約の解除

任意後見契の解除の仕方は、任意後見監督人が選任される前後で異なります。

(1)任意後見監督人の選任前

本人または任意後見受任者はいつでも、公証人の認証を受けた書面によって任意後見契約を解除することができる。

(2)任意後見監督人の選任後

本人または任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。

見守り契約

見守り契約とは、判断能力が低下して任意後見契約の効力が発生するまでの間、支援する人(任意後見受任者)と本人が定期的に連絡を取り、健康状態を確認したり、判断能力を観察し、任意後見契約の効力を発生させるための請求をするタイミングを見定めるものです。

見守り契約を結ぶことで、定期的に本人と意志疎通することが可能になり、将来に備えて任意後見契約を結んでから、ずっと本人と会わないといった不都合を防ぐことができます。いわば任意後見契約を有効に機能させるため、その契約を補完するものです。

契約内容

見守り契約の内容は、自由に決めることができますが、一般には、契約の目的や本人と支援する人(任意後見受任者)の面談や連絡方法について具体的かつ詳細な取り決め、支援する人の義務、報酬などを記載します。

財産管理委任契約

判断能力がある内に、任意後見契約を結んだが、高齢のため体が思うように動かないので、銀行へ行って手続きをするのが難しい等の理由で、財産管理を委任する契約が財産管理委任契約です。

後々のトラブル防止のためにも、この財産管理委任契約もできるだけ公正証書で作成することをお薦めします。

財産管理等委任契約書(イメージ)

第1条 (契約の目的)

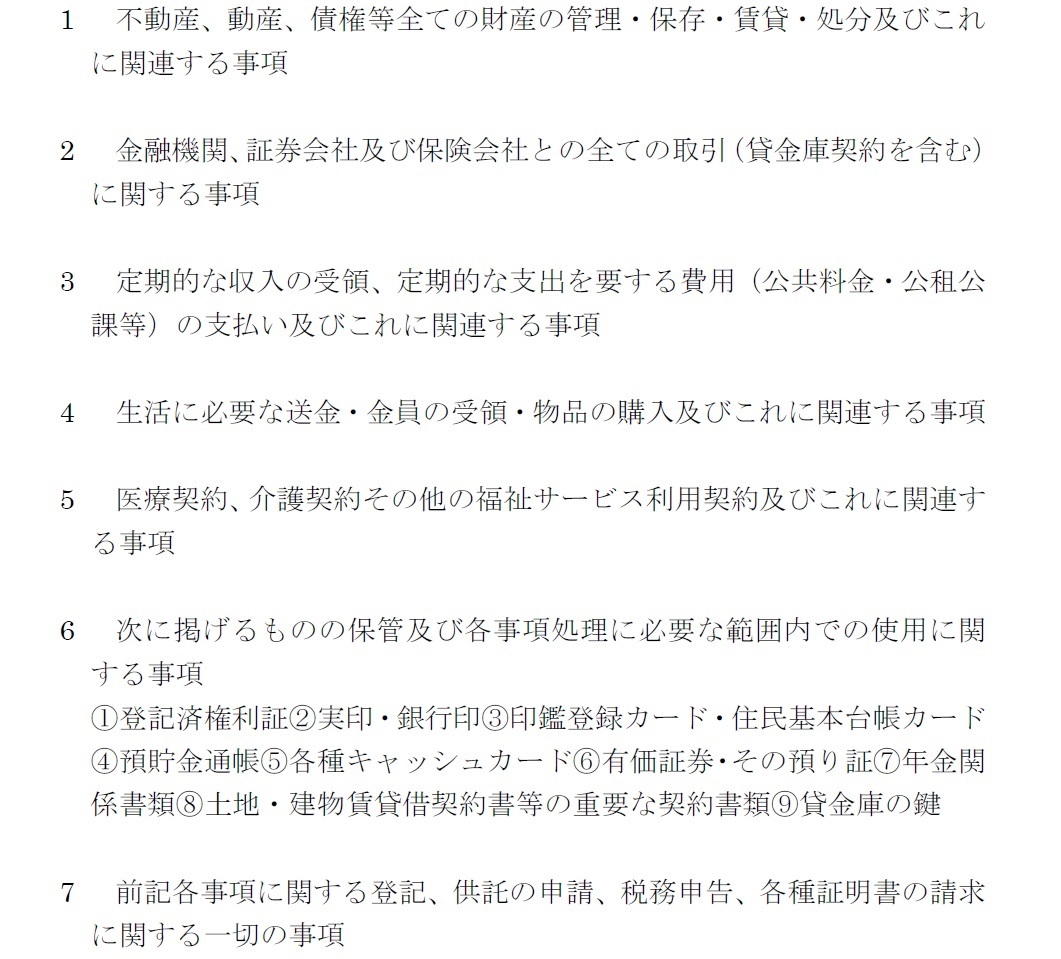

第2条 (委任事務の範囲)

第3条 (委任事務についての報告)

第4条 (費用の負担)

第5条 (報酬)

第6条 (契約の解除)

第7条 (契約の終了)

主な委任事務の範囲

- 不動産、動産等すべての財産の保存、管理、変更及び処分に関する事項

- 金融機関、証券会社とのすべての取引に関する事項

- 保険会社(類似の共済契約等を含む)に関する事項

- 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項

- 生活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入その他の日常生活関連取引に関する事項

- 医療特約、入院特約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入所契約に関する事項

- 登記識別情報、印鑑、印鑑登録カード、各種カード、預貯金通帳、株券等有価証券、その預かり証、重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項処理に必要な範囲の使用に関する事項

- 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項

- 復代理人選任、事務代行者の指定に関する事項

- 以上の各事項に関連する一切の事項

※当面は財産管理まで委任しなくてもいい場合でも、契約には盛り込んでおき、別途委任があ ったときに、その効力が発動するようにしておくことができます。

一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターとは、日本行政書士会連合会が設立した法人で、この法人では制度や実務についての研修を行い、会員の資質向上の他に、指導・監督、成年後見制度の普及活動を行なっています。代表の木村俊之はこのコスモス成年後見サポートセンターに所属しておりますので、この監督の下に任意後見業務を行っており、お客さまに安心してご利用いただけます。

詳しくはこちらをクリック

ご相談の予約はこちら

お気軽にお電話ください

ご相談の予約はこちら

ごあいさつ

海外にお住まいの方へ

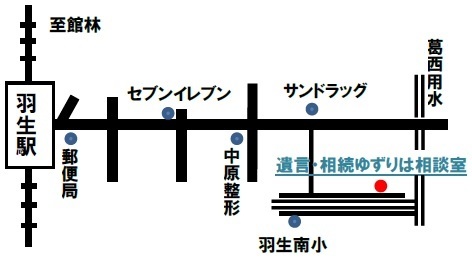

遺言・相続ゆずりは相談室

遺言・相続ゆずりは相談室への略図です。駐車場もございます。