オンライン相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽に相談予約ください

受付時間:9時~18時(年中無休)

0120-092-878

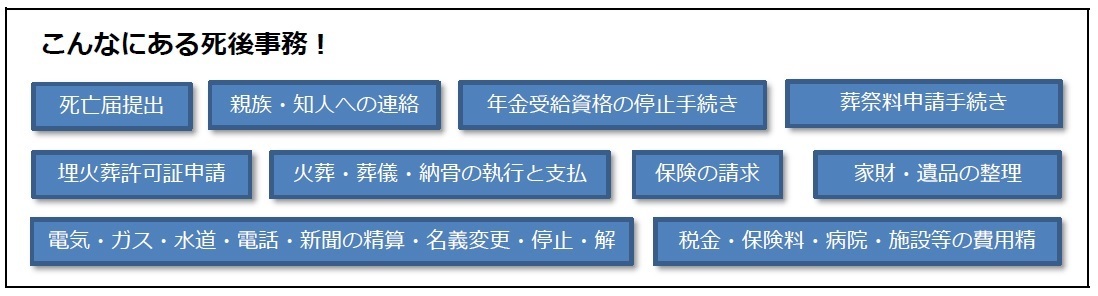

死後事務

死後事務に関する基礎知識です。どうぞご参考になさってください。

死後事務とは

死後事務とは、自分の死後に生じる各種手続きのことですが、意外と多いものです。

葬儀関係はもちろん速やかにやる必要がありますが、亡くなった方の銀行口座が凍結されるため、それ以外の電気・水道・ガスや電話料金等の自動引き落としもできなくなりますので、あまり遅くならずにやる必要があります。

死後事務 ~葬儀~

死後事務の主なものとして、まずは葬儀関係があります。

葬儀関係事務

- 死亡届提出

- 親族・知人への連絡

- 葬儀一式の執行

- 火葬・納骨の執行

死後事務 ~手続き~

葬儀一切の終了後の主な事務手続きを挙げます。

生命保険の保険金請求手続き

死亡保険金は受取人固有に財産なので、預貯金のように分割協議が確定するまで、金融機関で凍結されるようなことはない。まず被保険者が死亡したことを保険会社に報告します。

必要事項

- 証券記号番号

- 死亡した人(被保険者)の氏名

- 死亡した日

- 死亡原因(病死・事故死・自殺など)

- 保険金受取人の氏名(被保険者との続柄と連絡先)

- 申出人の氏名(被保険者・受取人との続柄と連絡先)

- 死亡する前の入院の有無

次に、保険金や給付金などを保険会社に請求します。その際に必要なのは以下の書類です。

提出書類

- 保険金請求書(保険会社所定のもの)

- 保険証書

- 死亡診断書(死体検案書)

- 保険金受取人の住民票及び戸籍謄本

- 保険金受取人の印鑑証明書

- 災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)

提出書類は保険会社によって異なりますので、必ず事前に確認をしてください。

年金受給権者死亡届

年金を受給している人や、年金受給待機中の人が亡くなった場合は、市区町村または社会保険事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出します。

| 手続き要件 | 年金の受給者または年金受給待機中の人が死亡した場合 |

| 手続きをする人 | 遺族 |

| 添付書類 | ・受給権者の年金証書 (ない場合には、添付できないことの事由書) ・受給権者が死亡したことを明らかにできる書類 (除籍記載のある戸籍謄本等) |

| 必要なもの | 手続きをする人の印鑑(認印で可) |

| 提出先 | 社会保険事務所、社会保険事務局、年金相談センター (障害基礎年金のみまたは遺族基礎年金のみの場合は、市区町村役場窓口でも受付可) |

| 期限 | なし(速やかに) |

未支給年金請求書

死亡した人に支払われる予定だった年金(未支給年金)があるときは、遺族がその年金を受け取ることができます。この手続きには期限がありますので、特に注意が必要です。

| 手続き要件 | 死亡した人(受給権者)の未支給年金がある場合 |

| 手続きをする人 | 一定の遺族 (死亡当時、死亡した人と同一生計であった配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。受け取れる順位もこの順番) |

| 添付書類 | ・受給権者と請求者の身分関係がわかるもの (戸籍抄本等) ・受給権者の住民票の写し ・請求者の住民票の写し ・受給権者と請求者の住民票の住所が異なっている場合は、第三者により同一生計であったことを証明する書類 (「未支給年金請求書」に第三者による証明書がある) |

| 必要なもの | ・請求者の印鑑(認印で可) ・年金が振り込まれる請求者の預金の銀行名・支店名・預金種類・口座番号) |

| 提出先 | 社会保険事務所、社会保険事務局、年金相談センター (障害基礎年金のみまたは遺族基礎年金のみの場合は、市区町村役場窓口でも受付可) |

| 期限 | ・老齢厚生年金の場合は死亡から10日以内(請求期限5年) ・老齢基礎年金の場合は死亡から14日以内(請求期限5年) |

必ず、事前に提出先に手続きについて、確認をしてください。

葬祭料請求(国民健康保険)

国民健康保険の被保険者が死亡した場合、葬祭料を請求することができます。受給できる葬祭料は自治体により異なります。

| 支給要件 | 国民健康保険の被保険者が死亡した場合、支給される |

| 遺族要件 | 葬祭を行った人 |

| 請求者 | 葬祭を執り行った遺族 |

| 葬祭料 | 自治体により異なる(2万円~7万円くらい) |

| 手続き先 | 住所地の市区町村(国民年金課) |

| 添付書類 | ・死亡した人の保険証 ・死亡診断書 ・葬儀費用の領収書 |

| 必要なもの | ・請求者の印鑑(認印で可) ・請求者の預金通帳(葬祭料が振り込まれる口座) ・請求者の本人確認ができるもの(免許証等) |

| 期限 | 死亡日の翌日から2年以内 |

必ず、事前に手続き先に確認をしてください。

埋葬料請求(健康保険) ※被保険者が死亡した場合

健康保険の被保険者が死亡した場合、埋葬料を請求することができます。勤務先が手続きを行う場合もありますので、勤務先に確認してください。

| 支給要件 | 健康保険の被保険者が死亡した場合、支給される |

| 遺族要件 | 被保険者によって生計を維持されていた人で、社会通念上埋葬を行うべき人 |

| 埋葬料 | 故人の標準月額報酬の1か月分 (最低額10万円、最高額98万円) |

| 手続き先 | 勤務先の所轄社会保険事務所または健康保険組合 (勤務先で手続きしない場合には、最寄りの社会保険事務所) |

| 手続き書類 | 「健康保険被保険者埋葬料請求書」 |

| 添付書類 | ・健康保険証 ・死亡診断書 ・葬儀費用の領収書 |

| 必要なもの | ・請求者の印鑑(認印で可) ・請求者の預金通帳(埋葬料が振り込まれる口座) |

| 期限 | 死亡日の翌日から2年以内 |

必ず、事前に手続き先に確認をしてください。

家族埋葬料請求(健康保険) ※被扶養者が死亡した場合

健康保険の被扶養者が死亡した場合、埋葬料を請求することができます。勤務先が手続きを行う場合もありますので、勤務先に確認してください。

| 支給要件 | 健康保険の被扶養者が死亡した場合、支給される |

| 遺族要件 | 健康保険の被保険者 |

| 家族埋葬料 | 5万円 |

| 手続き先 | 政府管掌健康保険の場合は、社会保険事務所、健康保険組合管掌の場合はその健康保険組合 |

| 手続き書類 | 「健康保険家族埋葬料請求書」 |

| 添付書類 | ・健康保険証 ・死亡診断書 ・葬儀費用の領収書 |

| 必要なもの | ・請求者の印鑑(認印で可) ・請求者の預金通帳(埋葬料が振り込まれる口座) |

| 期限 | 死亡日の翌日から2年以内 |

必ず、事前に手続き先に確認をしてください。

手続きを速やかに済ませるコツ

死後事務手続きは種類も多く、効率よく動けるような作戦立てが大事です。事前に各窓口へ必要書類を電話で確認し、住民票や戸籍謄本、印鑑証明書などは原本を提出するのか、コピーでも良いのか、有効期限は? また原本は還付できるのか忘れずに確認しましょう。

その後、各種証明書を必要部数まとめて取得し、集中的に手続きを済ませるのがコツです。

遺品整理

亡くなった人の身の周りのものの整理や片付けを行うことです。

業務を依頼されるパターンとしては、自分の死後事務を委任される場合と、親の遺品整理を子どもの委任により、子どもに代わって代行する場合が想定されます。

遺品整理の手順

遺品整理はとても時間と根気が必要な作業です。特に親の家財や遺品を整理する場合は、長年捨てられずに溜め込んだものが溢れ、気が遠くなることもあります。少しでも要領よく進めるため、下記の手順で進めることをお薦めします。

1.まずはざっと家の中を総点検

まずは相続財産を特定できるような預金通帳や現金、形見分けの品などを選別します。遺産分割協議にも影響がありますので、複数の相続人で進める方が後々もめずに済みます。

それ以外の、単に廃棄すればいいものはまずは手を付けません。

遺産分割協議や形見分けはそれぞれ遺品整理と切り離して進めます。

2.使えるものと捨てるものを分別する

その他の残りのものを捨てるものと捨てないものに分けます。捨てるものは地域のゴミ分別の方法にしたがって、分別しながらまとめて行きます。

ものすごく大変な作業になりますので一度に全部やるのは無理です。嫌にならないために も、一部屋ずつや、作業エリアを決めて少しずつ整理していきます。量によっては、専門業 者に依頼することをお薦めします。

3.使えるものを親族で分けます

一般に価値のあるものは、遺産分割協議の対象となりますが、その他の対象にならない動産は、親族で話し合って分けます。

専門業者の選び方

兄弟が少ないので、相続人だけでやるのは無理。あるいは仕事が忙しく、やる時間がないという場合には、業者に依頼する方法があります。

事前に相見積もりを取り、見積もり内容が明瞭であること。また、インターネットでその業者の評判やHPでどのくらいの実績があるか等、基本的なことを調べる。

実際の作業では、上の手順に書いたように、貴重品等は事前に選別しておき、作業にも立ち会う。業者が廃棄すべきか判断に迷う場合もその場で相談できると作業も早い。探したいものがあれば、事前に伝えておく等。

ネット上の遺品整理

最近はITスキルの高い高齢者の方もたくさんいらっしゃいます。

そんな方は生前インターネットを使っていましたので、SNS等でアカウントを取得し、情報発信をしているということもあります。亡くなってもそのまま放置される例がほとんど。削除しないと写真や公開していたデータが残ってしまします。最悪、悪質な書き込みがされて、荒らされるというケースもあるようです。

また、預金口座を凍結していれば心配ありませんが、していない場合には知らない間にプロバイダや各種サービス料金をずっと引き落とされるということもありますので、ネット上の遺品整理も考えます。

亡くなった場合に、アカウントがどう扱われるのかは、サービスを提供している業者の規約に依りますので、個々に確認をする必要があります。

どんなサービスを利用していたのか、パスワードは、等これも生前に予め準備しておかないと、後に残った人がやるのは大変です。

私の体験より

死後事務の中には、年金のように期限が短いものもあります。葬儀が終わり、お金の精算やお世話になった人への挨拶回り、あっと言う間に来る四十九日の日取り決め、お店の予約、位牌の注文や石材店への連絡などに追われ、手続きが遅れます。

ただでさえ大変な時期です。そんなときはすべて自分たちでやろうとせず、人を頼るべきです。当事務所もそんな場合のお力になれればと思います。

ご相談の予約はこちら

お気軽にお電話ください

ご相談の予約はこちら

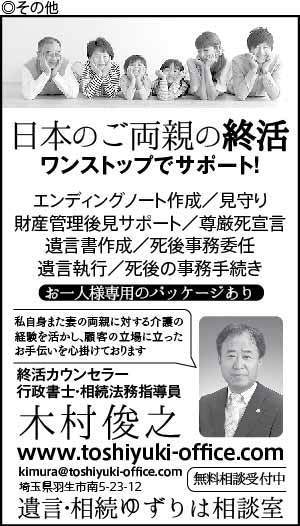

ごあいさつ

海外にお住まいの方へ

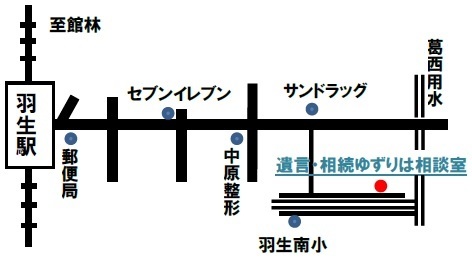

遺言・相続ゆずりは相談室

遺言・相続ゆずりは相談室への略図です。駐車場もございます。