オンライン相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽に相談予約ください

受付時間:9時~18時(年中無休)

0120-092-878

相続手続き

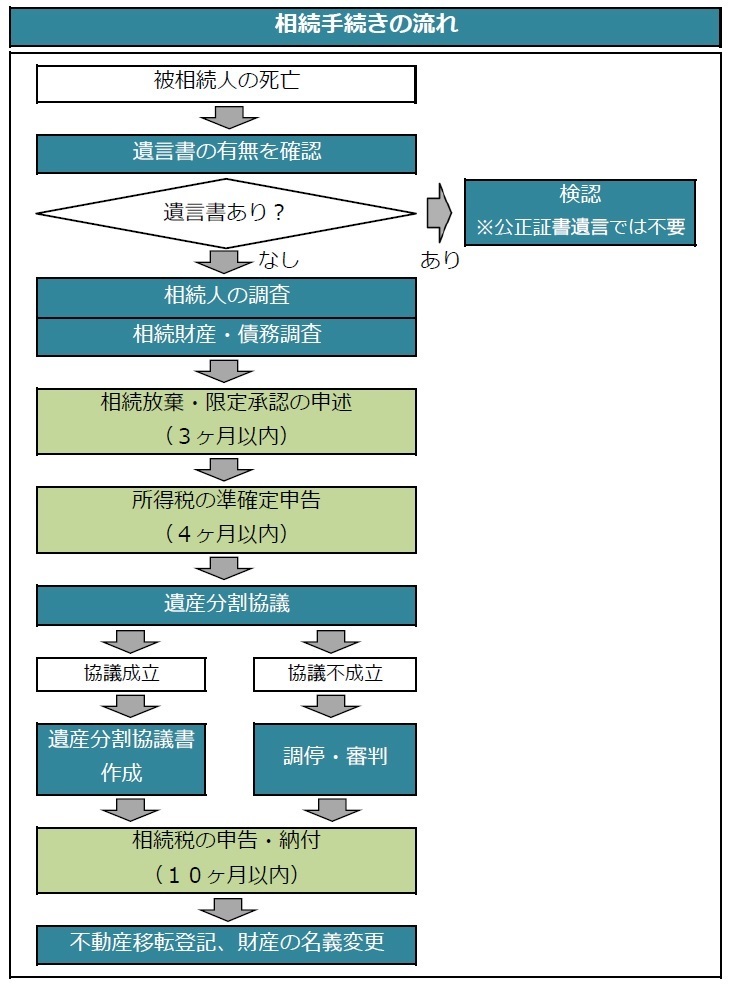

相続手続きの流れ

相続とは、被相続人の権利や義務を具体的に引き継ぐ作業です。おおまかな流れを下図にしまします。

被相続人の死亡により開始し、不動産や預貯金等の名義変更で終了します。

遺産分割は、遺言書があれば遺言書にしたがって、無ければ相続人全員で遺産分割協議を行います。(ただし、遺言書があっても相続人間で協議がまとまれば、遺言書と異なる分割をすることも可能です)

現実には、この作業と並行して、葬儀や法要の遂行、死後事務手続きなども行わなければなりません。

※遺言書の検認手続き

- 遺言書を見つけたら、開封せず家庭裁判所に検認の申立てを行う

- 裁判所から遺言書の検認の期日が相続人全員に通知される

- 相続人立会のもと、封筒を開封し、遺言書を検認する

- 遺言の執行に必要な「検認済み証明書」を発行してもらう

- 検認に立ち会わなかった相続人に、検認が済んだことが通知される

検認の申立に関する費用や具体的な手続きについては、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に確認するか、ホームページで調べてください。

相続人調査

まず、被相続人の財産を相続する権利がある相続人を確定させます。そのためには、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を収集します。

戸籍は婚姻等で新しく作られたり、戸籍自体が改製されているため、通常何通にも渡ります。遠隔地の場合には、郵送で請求することも可能です。

相続財産調査

被相続人の相続財産の調査を行います。被相続人の預貯金通帳の残高照会や不動産の登記事項証明書、各種契約書などを元に、相続財産目録を作成します。

もし、相続放棄や限定承認を行う場合には、3ヶ月以内なので、それを意識して進めます。

相続税の基礎控除(参考)

相続財産の評価額が相続税の基礎控除を下回る場合には、相続税は課税されません。基礎控除は、5000万円+1000万円×相続人の数となっていますが、平成27年1月1日以後の相続は、3000万円+600万円×相続人の数となります。

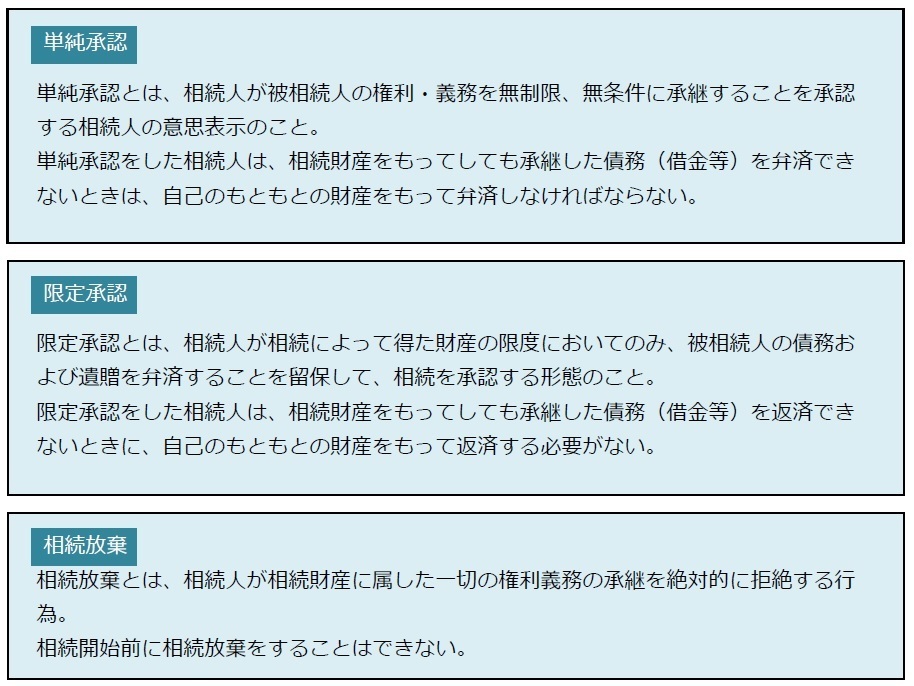

相続の種類 ~3つの選択肢~

相続が発生すると、相続人には単純承認、限定承認、相続放棄の3つの選択肢が与えられます。

このうち限定承認と相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、限定承認や相続放棄の手続きを行わなければ、自動的に単純承認したこととみなされますが、次のような場合も単純承認とみなされます。

●相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき。

●相続人が限定承認または相続放棄した後でも、①相続財産の全部もしくは一部の隠蔽、 ②消費、③悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。

相続放棄の手続き

被相続人の財産よりも明らかに債務(借金)が多い場合には、相続放棄をして、被相続人のすべての財産と債務を受け継ぐことを拒否することができます。相続放棄をすると、はじめからその人は相続人とならなかったとみなされます。

相続放棄を家庭裁判所に申述するには、次のものが必要です。

- 相続放棄申述書

- 申述人(相続人)の戸籍謄本

- 被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)

- 被相続人の住民票の除票

- 収入印紙

- 返信用の郵便切手

- 申述人(相続人)の認印

遺産分割協議

相続が発生すると、相続財産は相続人全員の共有とされます。これを各相続人に個別に分配することを遺産分割といいます。

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割について協議をして、遺産の配分を決めます。一部の相続人を除外して行った遺産分割協議は無効になります。

遺産分割協議は、各相続人の法定相続分をベースに行いますが、相続人全員の合意があれば、法定相続分にかかわらず自由に配分することが可能です。

遺産分割の方法

遺産分割の方法には、次のようなものがあります。

- 現物分割

相続財産をそのままの形で分割する方法。例えば、土地Aは相続人Aに、土地Bは相続人Bへといったように、財産そのもので分配する方法です。実際の遺産分割に一番多い方法です。

- 代償分割

特定の者が相続財産を相続し、その取得者が他の相続人に対し、その代償として金銭を 支払う分割の方法。例えば、被相続人の財産がほとんど土地のみという場合に、土地を相続 人Aが相続し、他の相続人に相続分を金銭で払う方法です。

- 換価分割

相続財産を未分割のまま換金処分をして、その売却代金を分割する方法。

- 共有

相続財産の全部または一部を個々人に分割せずに、特定の相続人らの共有とする分割の方 法。例えば、1つの土地を相続人A、B、Cで3分の1ずつ共有にするといった方法ですが、将来的にトラブルになることが多く、あまりお薦めの方法ではありません。

遺産分割協議サポート

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。また一部の相続人を除外してなされた遺産分割は無効です。

相続人間の関係が良好であれば、全員で合意することも可能ですが、もともとの関係が良くない場合等は分割協議が円滑に進まないということが起きます。

こんな場合には、行政書士が第三者の立場で参加することで、円滑に協議が進むことも期待できます。(ただし、紛争状態になった場合には、弁護士を紹介いたします)

また、専門家として二次相続を考慮した分割案や、個々の相続人の事情に配慮した分割案の提示等も行えます。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議が成立すると、遺産分割協議書を作成します。様式は自由ですが、不動産の所有権移転登記や預貯金の名義変更の際などに必要になりますので、記載事項には漏れがないように注意が必要です。

記載事項

- 被相続人 氏名、本籍、最後の住所、死亡年月日

- 相続人 住所、被相続人との続柄

- 不動産表示 所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積

- 預貯金等 金融機関、口座番号

- 自署・実印 各相続人

遺産分割協議書の雛形 配布いたします

遺産分割協議書のイメージがわかない方には、当相談室で使用している遺産分割協議書の雛形も差し上げますので、詳細はメールにてお問い合わせください。

相続事務手続き

相続事務手続きを具体的にどうやるのか、その一例を挙げます。

銀行口座の名義変更

相続発生により、被相続人の預貯金は凍結されます。預貯金の凍結を解除するには、金融機関所定の払戻依頼書の他、以下の書類を提出しなければなりません。

提出書類

- 金融機関所定の払戻依頼書(相続人全員が署名・実印で押印したもの)

- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)

- 相続人全員または受遺者の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 金融機関所定の死亡届出書

- 遺産分割協議書または遺言書

提出書類は金融機関によって異なりますので、必ず事前に確認をしてください。

不動産の所有権移転登記

登記は法務局で行います。通常は司法書士に依頼するか本人が手続きを行います。当事務所に手続きを依頼していただいた場合には、当事務所と提携している信頼できる司法書士へ依頼いたします。

必要書類

- 登記申請書

- 遺産分割協議書または遺言書

- 委任状(本人申請時は不要)

- 固定資産税評価証明書

- 相続関係説明図

- 被相続人の相続関係書類(戸籍謄本(出生から死亡まで)、除籍謄本、住民票)

- 相続人の相続関係書類(戸籍謄本、住民票)

- 相続人の印鑑証明書

必ず事前に法務局へ確認をしてください。

農地の場合

農地を相続により取得した場合には、さらに農業委員会への届出が必要になります。農地法3条による届出といいますが、これは権利を取得したことを知ってからおおむね10か月以内とされています。これを怠った場合には過料が発生しますので注意が必要です。

また、農地を包括遺贈(割合を示して遺贈するもの)または相続人に対する特定遺贈(遺産を特定したもの)により取得する場合には、農地法3条の許可は不要とされています。

詳しい内容は農地が存在する市町村の農業委員会に確認してください。

特定空家について

建物を相続したものの空家になっていて、しかも遠隔地にあるために維持・管理が難しいという方は注意が必要です。平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。

適切な管理が行われていないため、下記の特定空家に該当する場合には、地方自治体より是正措置の助言または指導、勧告、命令が出ます。それでも是正されない場合には行政が代わって強制的に代執行を行います。また固定資産税等の住宅用地特例が、特定空家は対象から除外されるため、経済的な負担も重くなります。

遺産分割に当たっては、こういう事も考える必要が出てきました。

特定空き家について詳しくはこちら

株式の名義変更手続き

株式の名義変更をする場合には、信託銀行または証券代行会社で名義変更手続きを行います。

必要書類

- 遺産分割協議書または遺言書

- 同意書(不要のケースあり)

- 株式名義書換請求書(兼株主票)

- 被相続人の除籍謄本(3ヶ月以内という期限がある場合あり)

- 全相続人の戸籍謄本(3ヶ月以内という期限がある場合あり)

- 全相続人の印鑑証明書

- 株券(株券不発行会社の場合は不要)

必ず事前に信託銀行または証券代行会社へ確認をしてください。

自動車の名義変更手続き

自動車の名義変更をする場合には、陸運局(陸運支局・検査登録事務所)にて手続きを行います。(軽自動車の場合は異なります)

必要書類

- 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)

- 遺産分割協議書または遺言書

- 申請書(OCRシート第1号または第2号様式)

- 被相続人の除籍謄本(発行後3ヶ月以内)

- 全相続人の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)

- 全相続人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

- 自動車税申告書

- 委任状(代理人が申請する場合)

- 自動車保管場所証明書(保管場所が分かる場合、発行後1か月以内)

必ず事前に陸運支局・検査登録事務所へ確認をしてください。

住宅ローンの名義変更手続き

不動産などのプラス資産だけでなく、住宅ローンなどのマイナス資産(金銭債務)も引き継ぎます。金銭債務は、遺産分割の対象にはならず、原則的に法定相続人が法定相続分に基づいて支払義務を負います。

ただし、相続人の間で債務を引き継ぐ相続人を決めても、債務者である金融機関が認めない限り、特定の相続人に支払い義務を承継させることはできません。

必要書類

- 遺産分割協議書または遺言書

- 被相続人の除籍謄本

- 全相続人の戸籍謄本

- 全相続人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

- 委任状(代理人が申請する場合)

必ず事前に金融機関へ確認をしてください。

死亡診断書はコピーをとりましょう!

死後事務手続きは本当にいろいろあります。どれも必ず添付書類が必要になりますが、死亡保険金の請求や年金手続き等では死亡診断書が必要になります。死亡診断書は書いてもらうのに、何万円もかかりますので、書いてもらったら忘れずに必ずコピーを取りましょう。

サービス紹介 ~相続~

ご相談の予約はこちら

お気軽にお電話ください

ご相談の予約はこちら

ごあいさつ

海外にお住まいの方へ

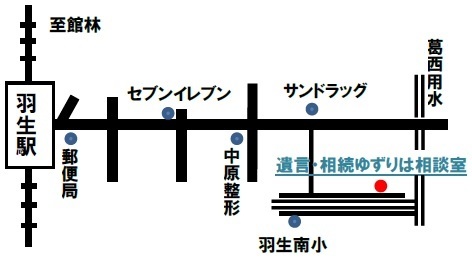

遺言・相続ゆずりは相談室

遺言・相続ゆずりは相談室への略図です。駐車場もございます。