オンライン相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽に相談予約ください

受付時間:9時~18時(年中無休)

0120-092-878

介護サービス

介護サービスについての基礎知識です。ご参考にしてください。

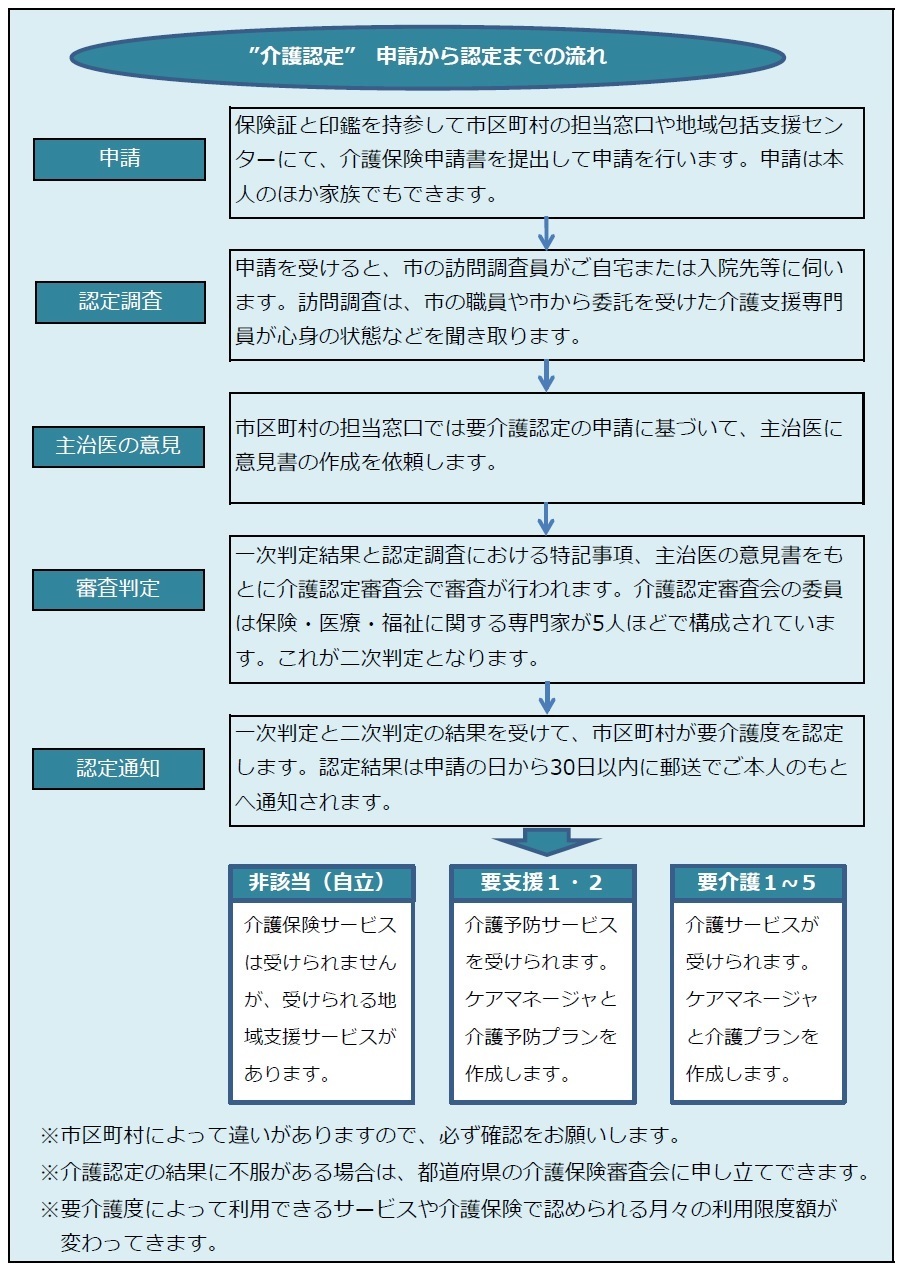

介護認定

介護サービスを受けるには、まず介護認定を受ける必要があります。

介護認定では、介護を必要としている程度に応じて、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5のどれかに認定します。

介護認定の流れは以下のとおりです。

作成した介護プランにしたがって、各介護サービスの事業者と契約をして、サービスの提供を受けます。

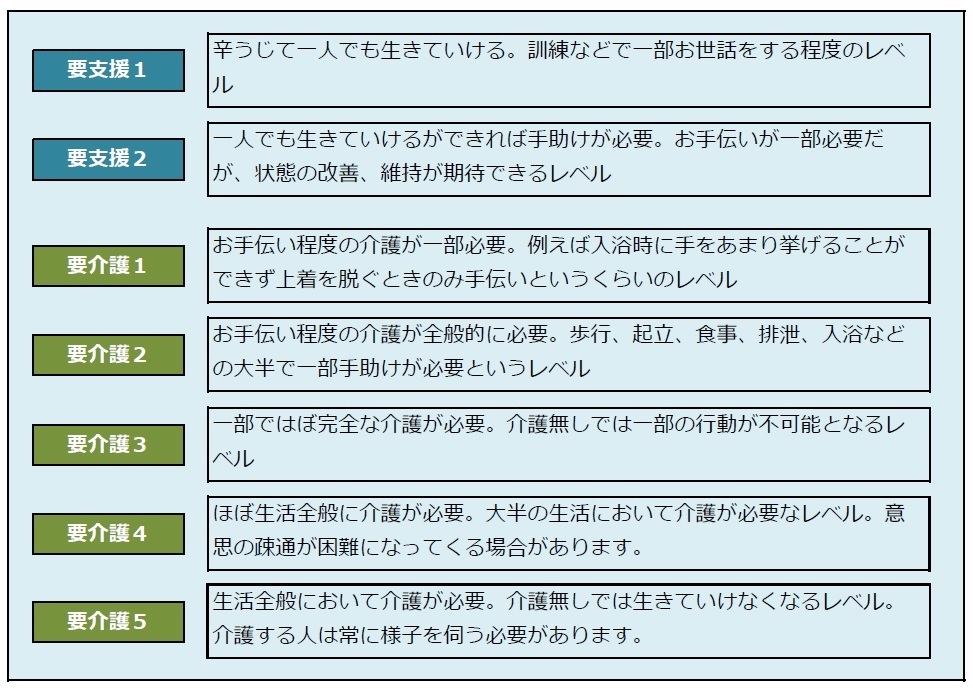

☆要介護状態の目安

介護予防サービス

要介護度が要支援の場合に受けられる介護サービスの一例です。サービスの主体や内容は見直されるケースがありますので、必ず各市町村の介護担当課または地域包括支援センターまでお問合せください。

●介護予防支援

- 介護予防訪問入浴介護

- 介護予防訪問看護

- 介護予防訪問リハビリテーション

- 介護予防居宅療養管理指導

- 介護予防通所リハビリテーション

- 介護予防短期入所生活介護

- 介護予防短期入所療養介護

- 特定介護予防福祉用具販売

- 介護予防特定施設入居者生活介護

- 介護予防福祉用具貸与

地域密着型介護予防サービス

- 介護予防認知症対応型通所介護

- 介護予防小規模多機能型居宅介護

- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

介護予防・日常生活支援総合事業

自治体独自のサービスですので、必ず自治体に確認ください。

●介護予防支援

- 訪問型サービス (掃除、買い物支援など)

- 通所型サービス (運動、口腔ケア、栄養指導など)

●利用者にとっての特徴

- 担い手はボランティアなどの地域住民ら

- 地域の実情に合わせて多様なサービスが提供される

- 費用が比較的安く済む

介護サービス

要介護度が要介護の場合に受けられる介護サービスの一例です。サービスの主体や内容は見直されるケースがありますので、必ず各市町村の介護担当課または地域包括支援センターまでお問合せください。

(要介護レベルによっては、受けられないサービスがあったり、回数制限が異なります)

居宅介護支援 居宅サービス

- 訪問介護

- 訪問入浴介護

- 訪問看護

- 訪問リハビリテーション

- 居宅療養管理指導

- 通所介護

- 通所リハビリテーション

- 短期入所生活介護

- 短期入所療養介護

- 特定福祉用具販売

- 特定施設入居者生活介護

- 福祉用具貸与

居宅介護支援 施設サービス

- 介護福祉施設サービス

- 介護保健施設サービス

- 介護療養施設サービス

地域密着型サービス

- 夜間対応型訪問介護

- 認知症対応型通所介護

- 小規模多機能型居宅介護

- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

- 地域密着型特定施設入居者生活介護

- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

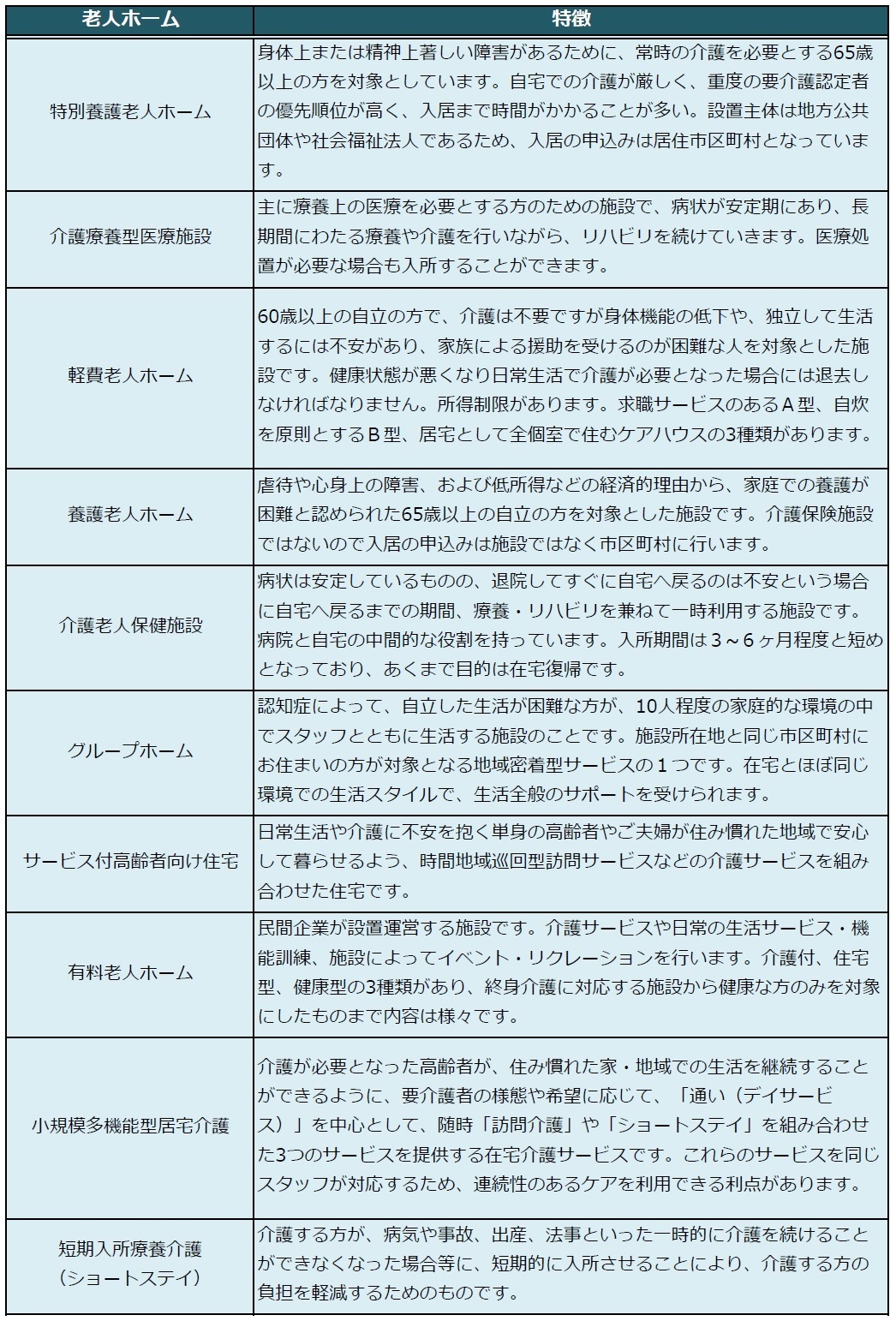

老人ホーム

介護は自宅で家族が介護をするのが理想ですが、現実には高齢者が一人暮らしだったり、子供が遠方に住んでいたり、同居しているものの子供も仕事で介護の時間が確保できない等の事情があり、困難です。

また、厚生労働省のデータによると、健康寿命と平均寿命から計算した平均介護期間は男が9.5年、女が12.8年にも渡ります。この長い期間、介護を続けるには、実際には各種老人ホームを利用するのが賢明です。

老人ホームには下記のような種類のものがあります。

提供されるサービスは日々、変わっていきますので、各施設へ確認し、実際に施設を見学してから決めることになりますが、特に次の点に注意してください。

- 入居条件

- 退去条件

- 受けられる介護サービス

- 実際にかかる1か月の費用

サービス付き高齢者向け住宅とは・・・

高齢者の新たな住まいとして注目されるサービス付き高齢者向け住宅(通称、サ高住)。全国で急ピッチで増えているサービスですが、有料老人ホームとの違いがわかりにくいです。簡単に言うと、サ高住は高齢者向けの賃貸住宅です。住宅として必要な要件がありますが、サービスは安否確認と生活相談のみ。食事等は外部業者と個別に契約する必要があります。これに対し、老人ホームは一生住むことを想定し、食事や介護など日常生活に必要な機能がセットで提供されます。ある程度元気で自己管理ができ、自立して生活できる人には、サ高住が好まれるかもしれません。

救急医療情報キット

高齢者が、万が一自宅で倒れたり、災害に遭遇し救急車を呼んだ時などに、すばやく救助してもらうためのツールで、かかりつけの病院、科目、担当医、服薬内容、アレルギーなどの医療情報を文書化し、専用の筒に収めたもの。無償で配布している自治体も多い。一般的には冷蔵庫に保管し、存在を知らせるマグネットを目立つところに貼って使う。

トラブル事例

ここでは老人ホームに関して、よくあるトラブルの事例をご紹介いたします。

途中退去

病気による長期入院を余儀なくされ、その間施設側に利用料が入らず、退去を迫られる。

入居時に退去事由の確認を。

入居一時金

途中退去の場合の入居一時金の返還について。

入居時によく確認が必要。

月額費用が高い

パンフレットに掲載されている費用でどこまでカバーされ、実際には他にどんな費用がかかるのか、事前に確認する。

私の体験より

私には4人の親がおりましたので、介護認定の面談の経験も数多くあります。家族としてはなるべく介護サービスを受けるためには、できるだけ重いランクに認定されたいと思う訳ですが、本人はそんな都合はわかりません。介護が必要な状況になっても自尊心はあります。できないことでも、「できる」と言ったりします。そんなときに、本人を傷つけずにかつ適正な認定を受けるために、家族としてどう振る舞うか、実体験もふまえて、アドバイスできると思います。

ご相談の予約はこちら

お気軽にお電話ください

ご相談の予約はこちら

ごあいさつ

海外にお住まいの方へ

遺言・相続ゆずりは相談室

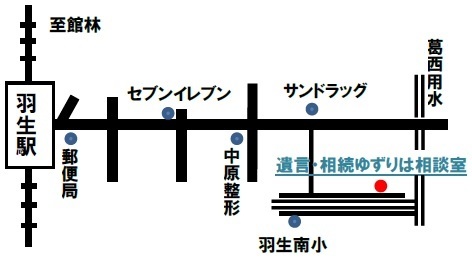

遺言・相続ゆずりは相談室への略図です。駐車場もございます。