オンライン相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽に相談予約ください

受付時間:9時~18時(年中無休)

0120-092-878

相続土地国庫帰属制度に関する基礎知識

相続土地国庫帰属制度創設の背景

相続により土地を取得したものの、土地利用ニーズの低下等により土地を手放したいと考える方が増加しています。例えば、農地を相続したが、自分自身は農業に従事しておらず、草刈り等の維持管理をするだけ。自分でできればまだ良いが、いつまでできるか不安。人に頼むとお金がかかるようになる。早めに手放したいが売れないという場合等があります。

また、所有者の土地管理の負担が重くなり、土地がそのまま放っておかれるというケースも増えており、もし所有者が亡くなっても相続手続もされず、結果的に所有者不明土地が増えてしまうことに繋がっています。

所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。

※相続土地国庫帰属法 令和5年4月27日施行

所有者不明土地とは

①相続登記の未了により、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

②住所変更登記の未了により、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地

のことを言います。

国庫帰属までの流れ

事前相談

まずは所在する土地を管轄する法務局(本局)へ、法務局手続案内予約サービスから相談の予約をとった上で対面(または電話)で相談を行う。

持参する資料

- 登記事項証明書または登記簿謄本

- 法務局で取得した地図または公図

- 法務局で取得した地積測量図

- 土地の現況、全体がわかる画像または写真

申請書の作成・提出

必要な申請書類・添付書類を作成・準備をする。

相談予約を取って提出前に法務局に確認してもらう(推奨)。

問題なければ審査手数料(14,000円)の額の収入印紙を貼り、法務局に提出する。(窓口で提出するまたは郵送も可)

要件審査

法務大臣(法務局)において、提出された書面を審査し、申請された土地に出向いて実地調査を行う。

※国や地方公共団体等に土地の利活用の希望を確認する。

※審査期間は約半年から1年程度。

承認・負担金の納付

審査を踏まえ、帰属の承認・不承認の判断の結果について、申請者に通知を送付する。

帰属が承認された場合、申請者は通知に記載されている負担金額を期限内に日本銀行へ納付する。

※負担金が期限内に納付されない場合、国庫帰属の承認は失効する。

国庫帰属

申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国へ移転する。

所有権移転登記は国において実施される。

国庫に帰属した土地は、国が管理・処分する。

国庫へ帰属できない土地

土地の管理コストの国への不当な転嫁やモラルハザードの発生を防止するため、国庫帰属の要件が定められている。以下のいずれかに該当する土地については、国家帰属ができない。

申請ができない土地(以下、主なもの)

- 建物の存する土地

- 抵当権等の担保権や地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている土地

- 境界が明らかでなく、境界等に争いがある土地

帰属の承認ができない土地(以下、主なもの)

- 崖(勾配が30度以上、かつ高さが5メートル以上)がある土地で、管理に過分の費用または労力を要する土地

- 土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木その他の有体物が地上に存する土地

- 除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることができない有体物が地下に存する土地

負担金

負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額になる。

負担金の算出方法

申請土地が「宅地」の場合

[原則]20万円(面積にかかわらない)

[例外]都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の土地

(計算式がありますが、省略。以下、目安のみ掲載)

- 50㎡ → 411,000円

- 100㎡ → 548,000円

- 200㎡ → 793,000円

- 400㎡ → 1,243,000円

- 800㎡ → 2,087,000円

申請土地が「田・畑」の場合

[原則]20万円(面積にかかわらない)

[例外]

主に農用地として利用されている土地のうち、次のア~ウの農地は面積区分に応じた算定となる。

ア 市街化区域または用途地域が指定されている地域内の農地

イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地

ウ 土地改良事業等の施行区域内の農地

(計算式がありますが、省略。以下、目安のみ掲載)

- 250㎡ → 510,000円

- 500㎡ → 723,000円

- 1000㎡ → 1,128,000円

- 2000㎡ → 1,868,000円

- 4000㎡ → 3,168,000円

申請土地が「森林」の場合

面積区分に応じた算定となる。

(計算式がありますが、省略。以下、目安のみ掲載)

- 750㎡ → 254,000円

- 1500㎡ → 273,000円

- 3000㎡ → 299,000円

- 6000㎡ → 335,000円

- 12000㎡ → 383,000円

申請土地が「その他」(雑種地、原野等)の場合

20万円 (面積にかかわらない)

ご相談の予約はこちら

お気軽にお電話ください

ご相談の予約はこちら

ごあいさつ

海外にお住まいの方へ

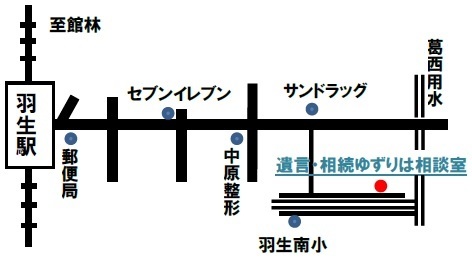

遺言・相続ゆずりは相談室

遺言・相続ゆずりは相談室への略図です。駐車場もございます。